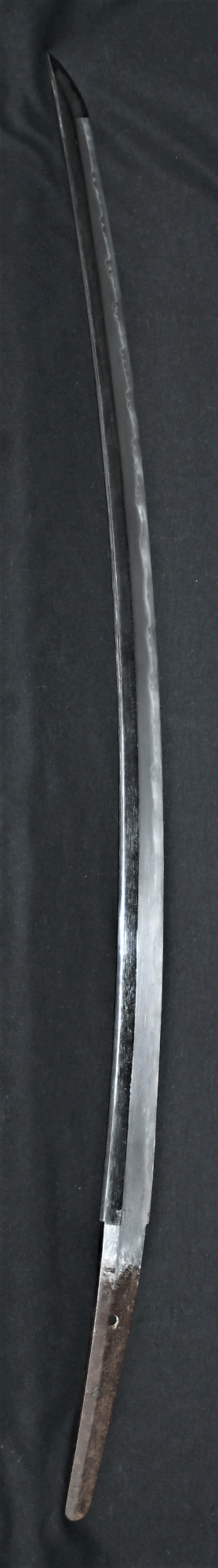

詳細画像(新々刀寿命)

拵に収められた一振りをご紹介します。なかなかの良い出来ではないかと思います。当店で

日本美術刀剣保存協会に鑑定を依頼したところ、新々刀寿命の鑑定を受けました。

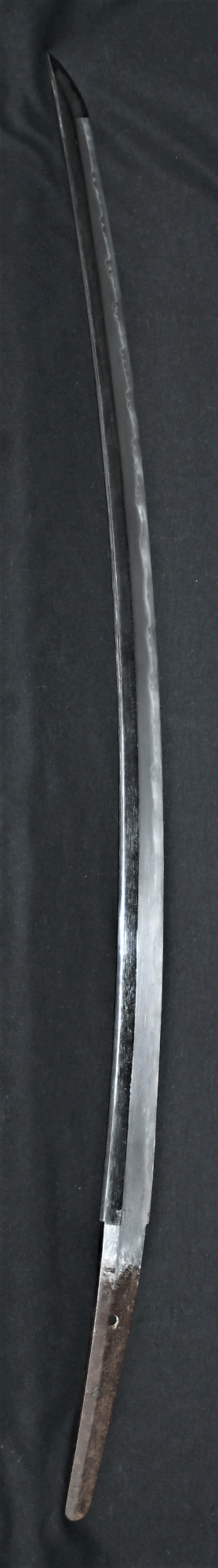

この刀ですが、長さは70センチを超えていますから、2尺3寸強という長さです。反りは7分弱

ありますが全体が均等な反りである京反りだと思いますので、抜き付けは特に問題なくできます。

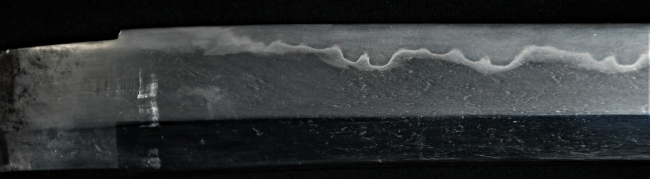

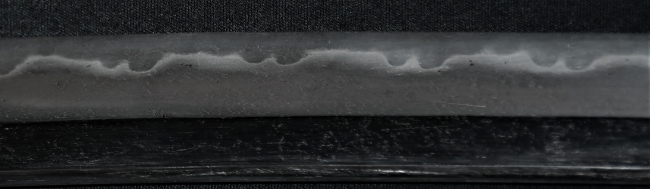

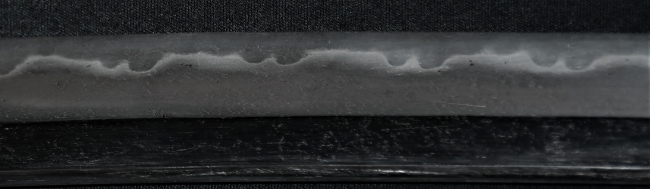

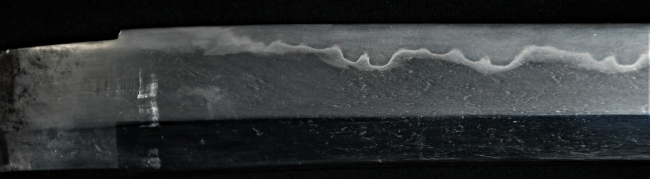

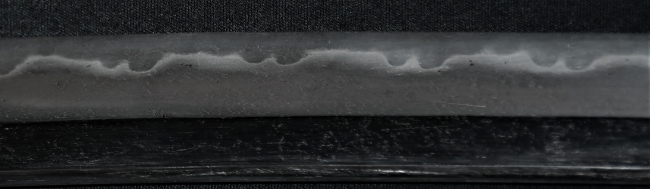

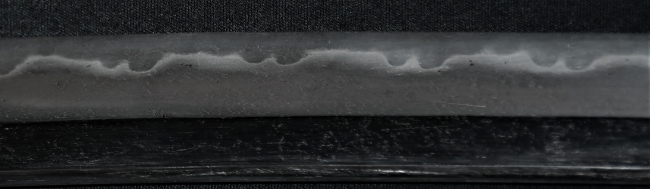

刀身には、末備前に見られるような互の目刃の頭部分に穴の空いた、いわゆるアブの目模様も

交じっていました。匂出来の互の目乱れ刃が直ぐ刃調のそこかしこに焼かれています。

拵ですが、柄糸は革巻きです。黒漆塗りの鞘は、実際に手にしてみるとかなり細く仕上げられて

います。江戸時代のような古い時代の鞘にはこうした繊細な細工を施した物が多いため、この鞘も

そうしたひとつかもしれません。良い出来だと思います。

なお、この刀に付いた「新々刀寿命」の保存刀剣鑑定ですが、無銘ですからもちろん、これで

よいと思っています。しかし、最近の協会の鑑定では、新々刀の地鉄に規則正しい刃紋が続く

場合、非常に高い確率でこの鑑定が出されているように思います。しかし、ご存じの通り、寿命は

室町時代から続く高名な刀工ですが、江戸時代後期には中心的な刀工ではありません。なのに、

協会は多くの刀剣にこの鑑定を付けています。寿命という刀工がそれほど多くの刀剣を鍛えたとは

店主は寡聞にして聞いたことがありません。故藤代義雄氏の鑑定では、そうした刀剣には「水心子

一門」とすることが多かったように記憶しています。水心子正秀は江戸時代後期、通信教育方法

までとって各地に多くの門弟を育てました。ですから「水心子一門」はある程度納得できるように

思います。皆さんはどう考えるでしょうか?(同じように、末古刀で明確な特徴がない刀剣の場合、

協会は「宇多」と付けることが多い様に思います。)

ともあれ、良い出来の一振りです。しかも、70センチを超える長さがありながら、かなり魅力的な

価格での提供ができたと思っております。是非お手元にどうぞ。

保存刀剣鑑定書が届いたら画像をアップします。

戻 る

拵に収められた一振りをご紹介します。なかなかの良い出来ではないかと思います。当店で

日本美術刀剣保存協会に鑑定を依頼したところ、新々刀寿命の鑑定を受けました。

この刀ですが、長さは70センチを超えていますから、2尺3寸強という長さです。反りは7分弱

ありますが全体が均等な反りである京反りだと思いますので、抜き付けは特に問題なくできます。

刀身には、末備前に見られるような互の目刃の頭部分に穴の空いた、いわゆるアブの目模様も

交じっていました。匂出来の互の目乱れ刃が直ぐ刃調のそこかしこに焼かれています。

拵ですが、柄糸は革巻きです。黒漆塗りの鞘は、実際に手にしてみるとかなり細く仕上げられて

います。江戸時代のような古い時代の鞘にはこうした繊細な細工を施した物が多いため、この鞘も

そうしたひとつかもしれません。良い出来だと思います。

なお、この刀に付いた「新々刀寿命」の保存刀剣鑑定ですが、無銘ですからもちろん、これで

よいと思っています。しかし、最近の協会の鑑定では、新々刀の地鉄に規則正しい刃紋が続く

場合、非常に高い確率でこの鑑定が出されているように思います。しかし、ご存じの通り、寿命は

室町時代から続く高名な刀工ですが、江戸時代後期には中心的な刀工ではありません。なのに、

協会は多くの刀剣にこの鑑定を付けています。寿命という刀工がそれほど多くの刀剣を鍛えたとは

店主は寡聞にして聞いたことがありません。故藤代義雄氏の鑑定では、そうした刀剣には「水心子

一門」とすることが多かったように記憶しています。水心子正秀は江戸時代後期、通信教育方法

までとって各地に多くの門弟を育てました。ですから「水心子一門」はある程度納得できるように

思います。皆さんはどう考えるでしょうか?(同じように、末古刀で明確な特徴がない刀剣の場合、

協会は「宇多」と付けることが多い様に思います。)

ともあれ、良い出来の一振りです。しかも、70センチを超える長さがありながら、かなり魅力的な

価格での提供ができたと思っております。是非お手元にどうぞ。

保存刀剣鑑定書が届いたら画像をアップします。

戻 る