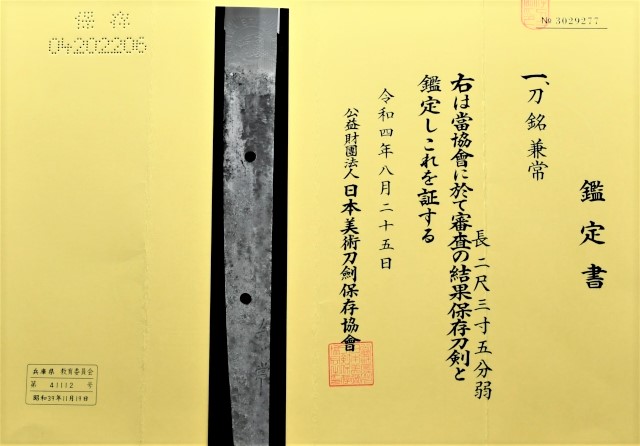

兼常詳細画像

美濃の兼常の刀をご紹介します。無鑑定で入手し、当店で日本美術刀剣保存協会の保存

刀剣鑑定を付けました。

兼常は、室町時代後半の美濃に同名の数人が活躍しました。この兼常がその誰かは

はっきりとはしませんが、二字で「兼常」と切るのは天正以降が多いということ、銘が

かなり拙い、古めの銘に見えることなどから考えると、天正頃の兼常かもしれません。

兼常は、美濃の刀工の中でも名門といって良い刀工銘です。後裔の家に残っていた

家系図に拠れば、元々は大和の千手院行信の系統であり、行信の二代後の重弘の子が

美濃に移って来たことに始まるとしています。室町時代後期から江戸時代にまで続き

ます。美濃刀工の一部は尾張の名古屋城下に移りますが、尾張三作として知られる名工

の一人、相模守政常は若いときの銘が兼常であることからも、兼常の腕の良さが分かる

というものです。天文頃の兼常は(美濃)関総領事であり、織田信長からは元亀二年

(1571年)に鍛冶諸役免除の朱印状を受けています。元亀二年といえば、信長は5月に

伊勢長島の一向一揆を攻め滅ぼし、9月には比叡山延暦寺を焼き討ちしています。翌元亀

三年の年末12月には、徳川家康が三方原の戦いで武田信玄に大敗しています。この刀が

天正頃の兼常だとすると、天正十年(1582年)6月に本能寺の変が起こっていますから、

織田信長、明智光秀、羽柴(豊臣)秀吉、徳川家康、そうした英傑が生きた時代に作ら

れたことになります。

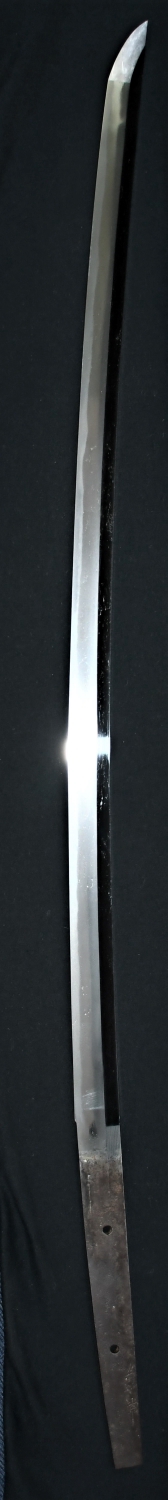

この兼常ですが、2尺3寸5分程の長さがあります。目釘穴は2つで、銘はなかご尻

に残っていますから、最初はあと3寸から4寸は長かったはずです。そうなると全長は

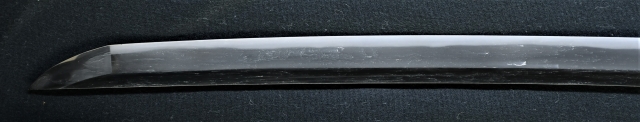

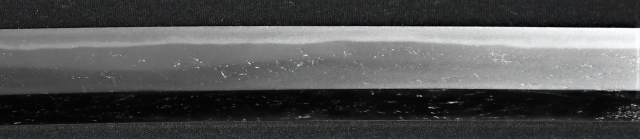

2尺7寸以上の長い一振りだったのでしょう。造り込みは平肉が落ち、切っ先がやや

延びて、非常に鋭い姿です。相当に良い斬れ味だったと思います。尾張か美濃、三河

辺りの武士の持ち物であったろうと思いますが、一体、誰の差し料だったのでしょう。

拵もかなり古い物かと思われます。はばきは太刀はばきですので、この拵に入る前

には太刀としてしかるべき武士の腰に佩かれていたものと思えます。現在の拵は、鞘は

黒の蝋塗り、柄は革巻きになっており、縁頭は揃いの鉄金具で、金の獅子と銀の牡丹と

舞い遊ぶ蝶が据えられています。目貫は赤銅でやはり獅子図です。しっかりした丸鍔は

松葉とツタの伸びた葡萄が掘られています。全体としてよく出来た拵だと思います。

にどうぞ。

鍔を付け替えるとこのような感じになります。色はこれが一番実物に近いです。

身幅の広い刀身となかごのため、穴を2〜3ミリ大きくしなくてはなりませんので、工作には

数日かかると思います。

がたつきは切羽を増減させて対応します。