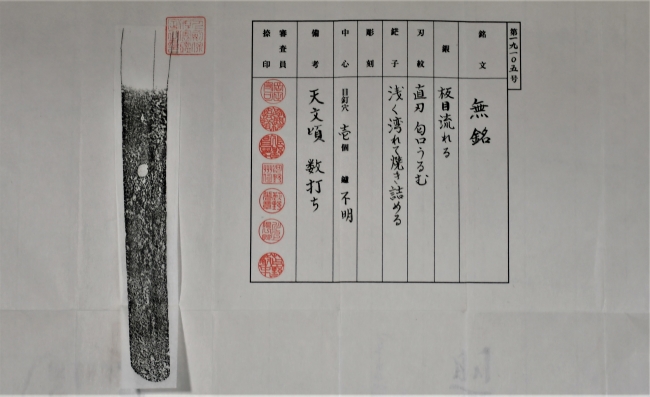

詳細画像(末備前)

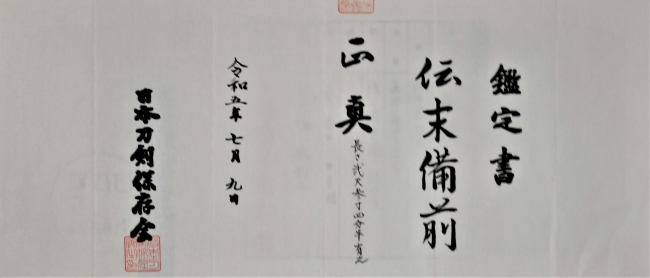

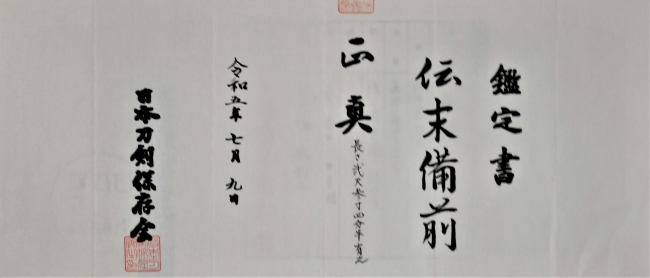

日本刀剣保存会に提出し、末備前の鑑定を受けた刀をご紹介します。魅力的な価格で

ご紹介できました。

末備前とは、室町時代も後半になってから備前国で打たれた刀をさす言葉です。備前

国は平安時代からずっと刀剣を算出してきた伝統の土地ですが、室町時代に入ると、

祐定(すけさだ)や清光のようないわゆる巨大有名ブランドが生まれ、工房制によって

数多くの刀を提供しています。銘も、専門の銘切り師がいたということですから、

その規模の大きさがうかがえます。

こうした巨大工房でも、特別に作られた刀はあります。例えば、依頼主の名前が

入った刀は、注文品として特別に念入りに作られているはずなのは自明でしょう。

また、刀工の、いわばフルネームとも言える俗名までが切ってある刀も特別品です。

祐定でいえば「与三左衛門」「彦兵衛」「源兵衛」といった俗名が入った刀がそれに

当たります。清光でいえば「五郎左衛門」「孫右衛門」などがそれです。さらに、

プロの銘切り師の手を経ずに、刀工自身の銘を切ってある刀も、特別な刀です。

(「自身銘」といい、銘切り師の切った銘と比べると、偽銘に思えるほど下手だったり

します。)こうした特別な刀以外のほとんどの刀は、いわゆる「数打ち」と呼ばれる

大量生産品であり、日本各地の戦場で使われただけでなく、その一部は中国にまで

輸出されています。日本の刀の斬れ味がどれほど知られていたかを示すものですね。

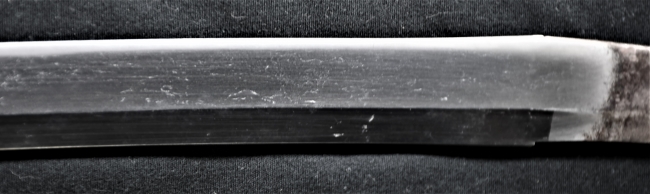

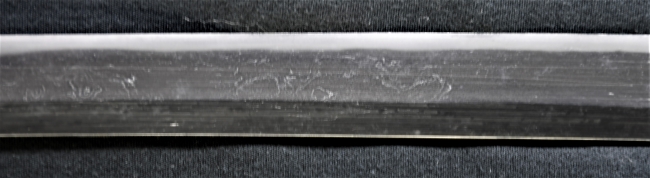

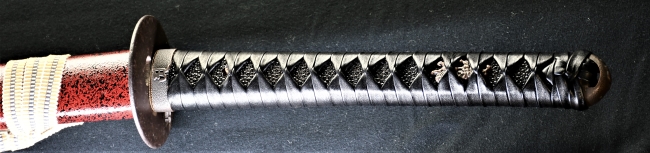

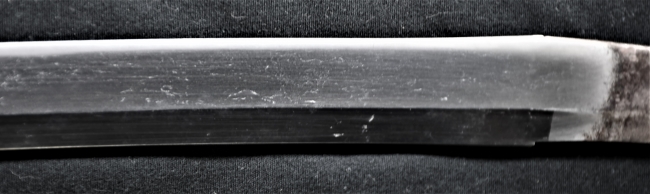

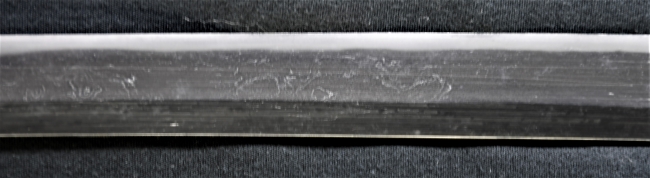

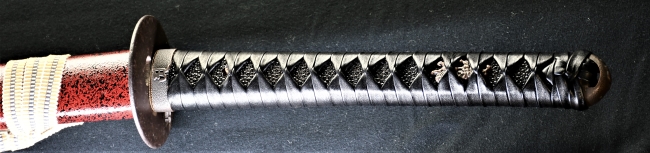

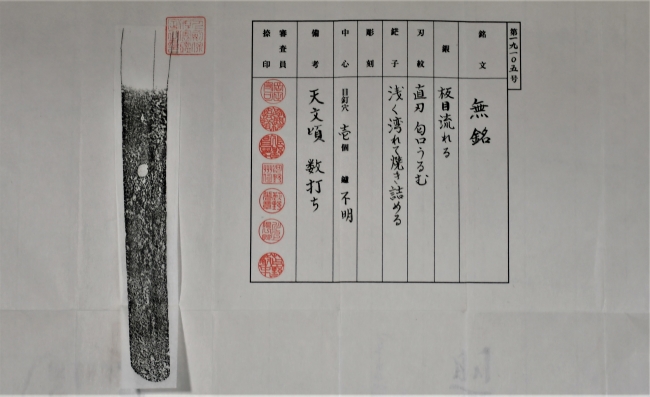

この無銘の刀は、そうした末備前で多く作られたものの一振りです。全体が幅広い

ままの形で(刃上がり)栗尻になっているのは備前刀のなかごの特徴です。肌には

板目が入り、刃は直ぐ刃調子となりますが、刃縁はふわっとした感じに焼かれていま

す。姿は、はばき元に近い辺りから刀身が反っている腰反りであり、これも古い時代の

刀の姿です。

にどうぞ。

戻 る

日本刀剣保存会に提出し、末備前の鑑定を受けた刀をご紹介します。魅力的な価格で

ご紹介できました。

末備前とは、室町時代も後半になってから備前国で打たれた刀をさす言葉です。備前

国は平安時代からずっと刀剣を算出してきた伝統の土地ですが、室町時代に入ると、

祐定(すけさだ)や清光のようないわゆる巨大有名ブランドが生まれ、工房制によって

数多くの刀を提供しています。銘も、専門の銘切り師がいたということですから、

その規模の大きさがうかがえます。

こうした巨大工房でも、特別に作られた刀はあります。例えば、依頼主の名前が

入った刀は、注文品として特別に念入りに作られているはずなのは自明でしょう。

また、刀工の、いわばフルネームとも言える俗名までが切ってある刀も特別品です。

祐定でいえば「与三左衛門」「彦兵衛」「源兵衛」といった俗名が入った刀がそれに

当たります。清光でいえば「五郎左衛門」「孫右衛門」などがそれです。さらに、

プロの銘切り師の手を経ずに、刀工自身の銘を切ってある刀も、特別な刀です。

(「自身銘」といい、銘切り師の切った銘と比べると、偽銘に思えるほど下手だったり

します。)こうした特別な刀以外のほとんどの刀は、いわゆる「数打ち」と呼ばれる

大量生産品であり、日本各地の戦場で使われただけでなく、その一部は中国にまで

輸出されています。日本の刀の斬れ味がどれほど知られていたかを示すものですね。

この無銘の刀は、そうした末備前で多く作られたものの一振りです。全体が幅広い

ままの形で(刃上がり)栗尻になっているのは備前刀のなかごの特徴です。肌には

板目が入り、刃は直ぐ刃調子となりますが、刃縁はふわっとした感じに焼かれていま

す。姿は、はばき元に近い辺りから刀身が反っている腰反りであり、これも古い時代の

刀の姿です。

にどうぞ。

戻 る