兼植詳細画像

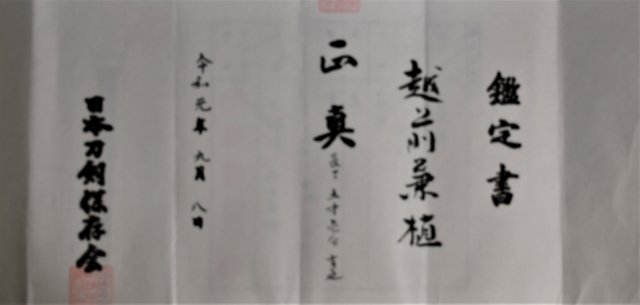

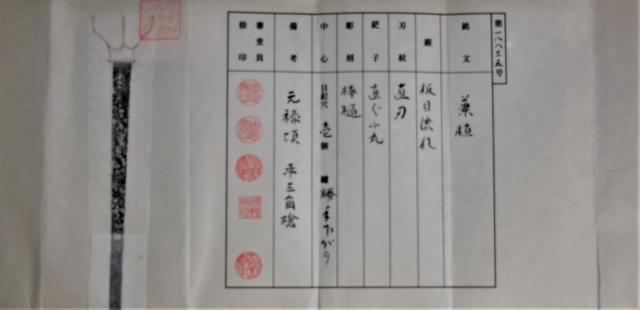

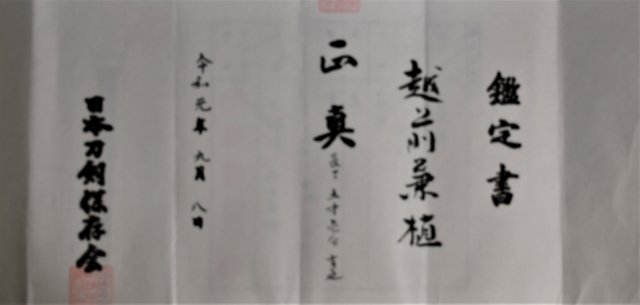

越前兼植(かねたね)の鑓をご紹介します。日本刀剣保存会の鑑定が付いています。

北陸道の越前には古くから刀工が多く存在しました。京から移ったと言われる

来一門の流れを汲むと言われる千代鶴などはその一例です。戦国

越前は強大な戦国大名として知られる朝倉氏の領国となり、さらには織田信長の重臣、

柴田勝家の支配するところとなりました。この頃には、元々いた刀工達に、美濃や近江

からの鍛冶達が加わってきます。朝倉氏の本拠で会った越前一乗谷や、一乗谷が織田勢

に焼き払われた後の柴田氏が本拠とした北ノ庄(後の福居、福井)がその中心でした。

今回ご紹介する兼植も、美濃関から越前の一乗谷に移ってきた刀工です。兼法(かね

のり)の弟子の一人に兼植がいました。その初代は慶長頃といいますから、安土桃山

時代の最後のタイミングです。その後、江戸時代にも同名の刀工が越前で続き、さらに

江戸に移住して続くと言われています。

この鑓は、日本刀剣保存会によって、越前兼植の中でも江戸時代、元禄頃の兼植と

鑑定されました。江戸時代に入ると戦乱はすっかり絶え、武器の需要が

そのため、実戦で多く用いられてきた短刀や鑓はあまり作られ

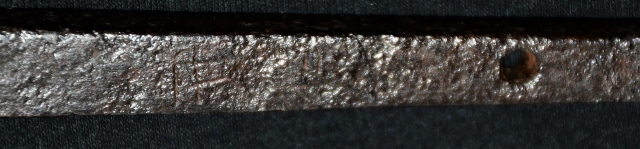

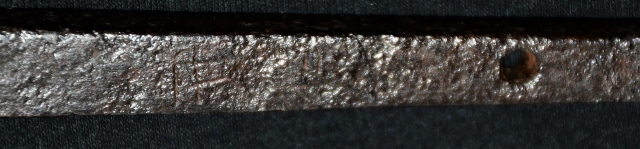

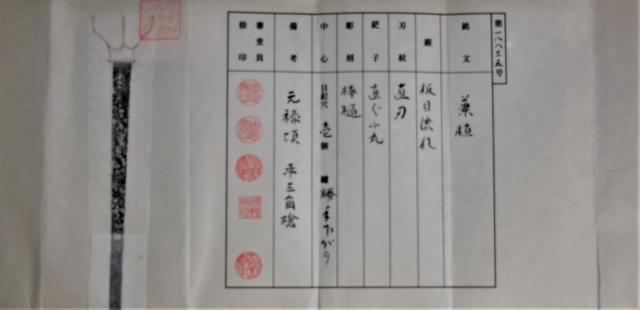

貴重な鑓と言えるかもしれません。元々は拵に入っていた

収められています。平三角と言われる、断面が二等辺

加減の板目肌で、そこに直刃を焼いています。平地に整えられた面には太い樋を掻き、

朱漆を塗り込めてあります。

白鞘は新しく、研ぎも特に直す必要はないでしょう。安価に調達できました

魅力的な価格でのご提供です。是非、皆様のお手元にどうぞ。

北陸道の越前には古くから刀工が多く存在しました。京から移ったと言われる

来一門の流れを汲むと言われる千代鶴などはその一例です。戦国

越前は強大な戦国大名として知られる朝倉氏の領国となり、さらには織田信長の重臣、

柴田勝家の支配するところとなりました。この頃には、元々いた刀工達に、美濃や近江

からの鍛冶達が加わってきます。朝倉氏の本拠で会った越前一乗谷や、一乗谷が織田勢

に焼き払われた後の柴田氏が本拠とした北ノ庄(後の福居、福井)がその中心でした。

今回ご紹介する兼植も、美濃関から越前の一乗谷に移ってきた刀工です。兼法(かね

のり)の弟子の一人に兼植がいました。その初代は慶長頃といいますから、安土桃山

時代の最後のタイミングです。その後、江戸時代にも同名の刀工が越前で続き、さらに

江戸に移住して続くと言われています。

この鑓は、日本刀剣保存会によって、越前兼植の中でも江戸時代、元禄頃の兼植と

鑑定されました。江戸時代に入ると戦乱はすっかり絶え、武器の需要が

そのため、実戦で多く用いられてきた短刀や鑓はあまり作られ

貴重な鑓と言えるかもしれません。元々は拵に入っていた

収められています。平三角と言われる、断面が二等辺

加減の板目肌で、そこに直刃を焼いています。平地に整えられた面には太い樋を掻き、

朱漆を塗り込めてあります。

白鞘は新しく、研ぎも特に直す必要はないでしょう。安価に調達できました

魅力的な価格でのご提供です。是非、皆様のお手元にどうぞ。