詳細画像(藤原高田)

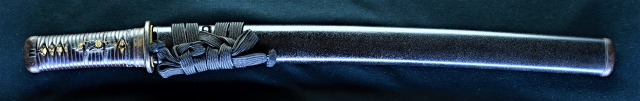

藤原高田と鑑定された脇指をお届けします。時代のあるなかなか綺麗な拵が付属して

います。小柄櫃が空いていましたので、当店で小柄を入れておきました。

九州の豊後国には、古刀の時代から高田と称される刀工集団がありました。古刀時代

はおそらく、豊後を中心に九州北半分を支配した大大名、大友氏領国における需要を

中心に、瀬戸内地域の多くの武士達に渡ったものと思われます。作域は広く、備前刀に

見える物、三原風に見える物もありますし、尖り刃を交ぜて関の刀にも見えそうな物

すらあります。刀工は数百人の存在が分かっており、日本でも有数の大刀工集団だった

と考えられます。この時代の高田鍛冶の多くは「平」姓を名乗っていましたので、

「平高田」と言います。

大友氏が衰退し、関ヶ原の戦に連動した九州動乱の中での再興にも失敗した頃から、

平高田の活動はほぼ止まります。その後、豊臣政権の中では加藤清正の飛び領となって

いた大分近郊の鶴崎港はそのまま、加藤氏の後に肥後を領有した細川氏の領地となり

ますが、その鶴崎港からほど近い高田村を拠点として、再び刀工が刀を鍛え始めます。

今度は、彼らは「藤原」姓を名乗りますので「藤原高田」と呼ばれます。平高田と

同様に、やはり広い作域の刀を、江戸時代を通じて作り続けました。直刃の上出来物

などは、銘を消して肥前刀に紛れさせた物も多いと言われます。斬れ味の良い業物と

されている刀工も何名もおり、古刀時代に引き続いて実用に耐える良い刀を作っていた

ことが分かります。領主である肥後細川家の厚い庇護があったようです。

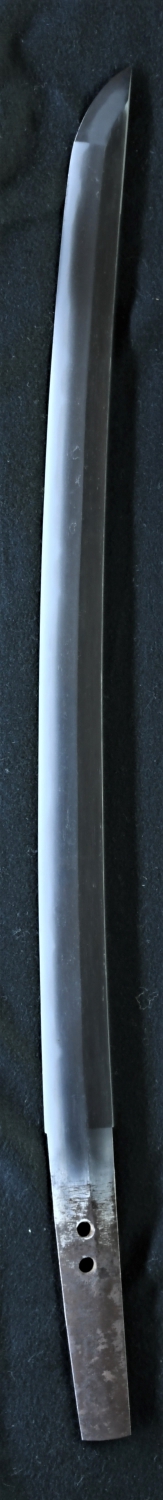

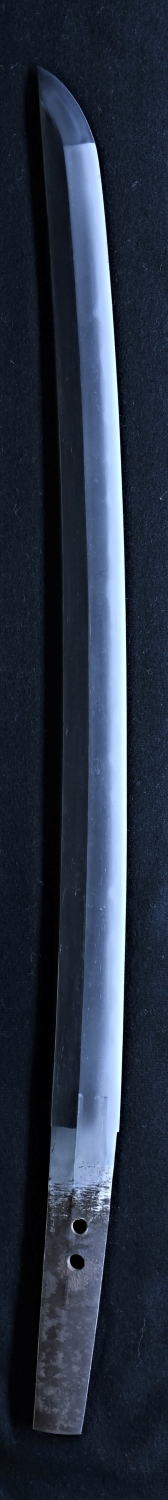

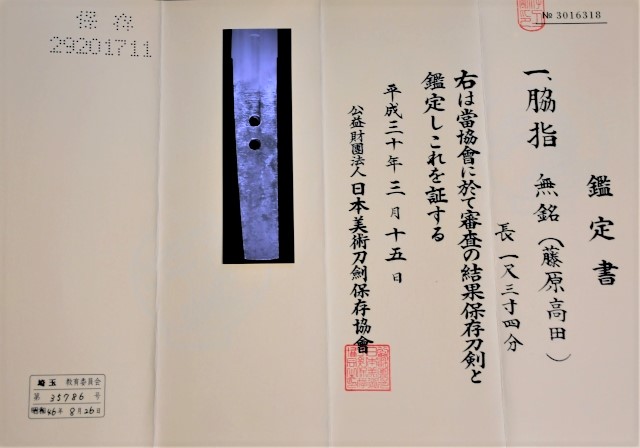

今回ご紹介する脇指は、日本美術刀剣保存協会から「藤原高田」と鑑定されました。

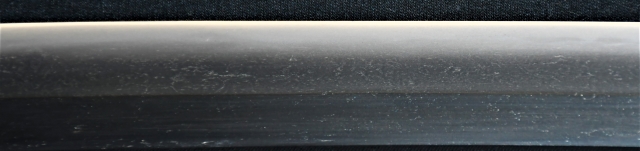

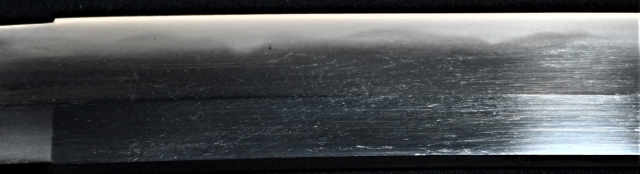

肥前刀にはあまり出ない映りが立っていること、互の目刃に尖り刃が交じること、鎬が

やや高いように感じられること、帽子が小丸であること等が、藤原高田の特長と考え

られたのかもしれません。磨上げられたなかごの錆色もかなり深く、なかごを切られた

のは江戸時代も早い内なのかと思いました。よい刀身だと思います。

拵はおそらく江戸時代後期のものでしょう。鞘は石目塗、柄は細い革で巻き、目貫を

出して据えてありました。縁頭と鍔は同じ意匠と思われます。すべて鉄地で、そこに

銅と銀などで草花の紋様を象嵌してありました。画像をアップしてみますが、お分かり

になりますか?赤銅の出し目貫も草花図ですし、全部同じデザインで作らせた物で

しょう。端正な拵だと思います。

ます。鞘に若干、当たったへこみはありますが、例えば演武の時に拵だけを大刀の

指添えとして腰にしても良いと思います。皆様のお手元に是非どうぞ。