追加画像(大小)

魅力的な価格で拵え入りの大小一揃いを提供します。刀には鑑定がありませんが、

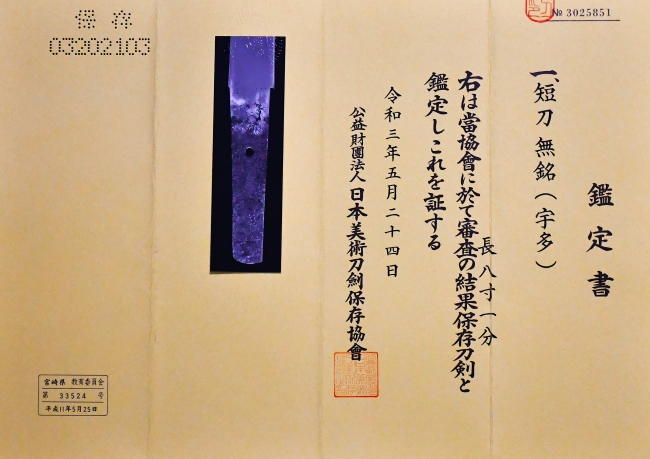

短刀には日本美術刀剣保存協会の保存刀剣鑑定がついています。

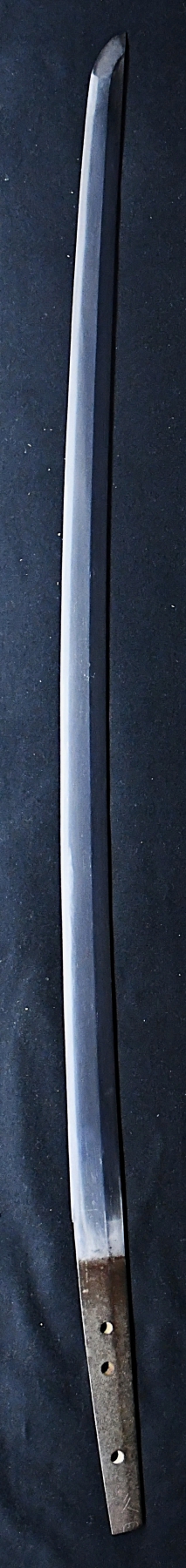

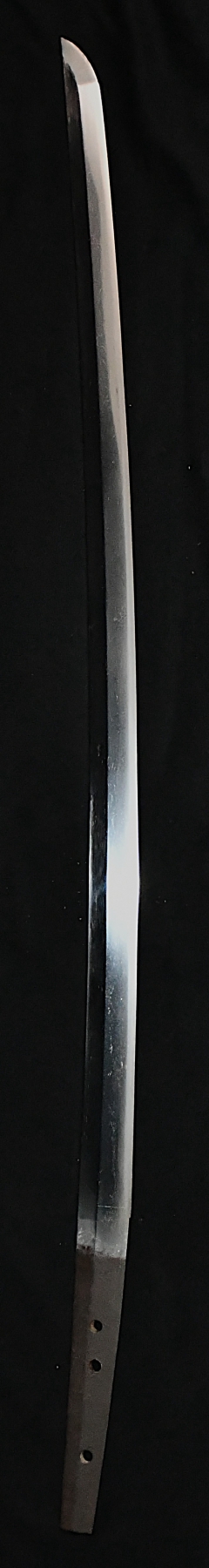

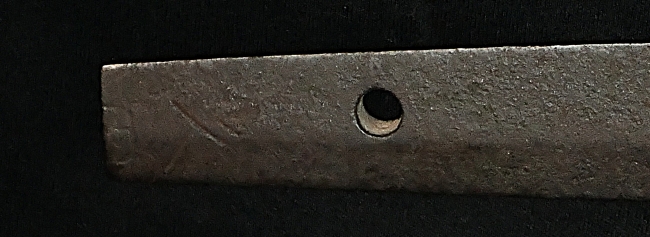

大(刀)はなかごを少し切ってあり、銘が久國の「國」の字の半分までが残っていま

す。久国と言えば粟田口久国が最も有名ですが、この久国は、地鉄がやや黒く見える

ことから、北陸越中国の室町時代の久国ではないかと思います。肌は柾が主体で、その

地鉄の上に直ぐ調子にも見える背の低い直ぐ刃を焼いています。肌の柾目がやや湾れる

こともあり、肌のその鍛えた調子が刃の上からも見え、よく絡んでいます。焼刃は

沸出来ですから、大和伝の強く出た刀だと思います。その点からもこの久国は宇多では

ないかと思いました。縁頭、鍔は現代物ですが、非常に立体的な細工がしてあります。

見栄えのする拵でしょう。

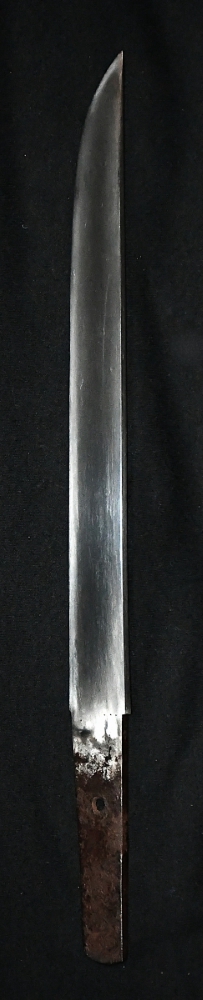

小(短刀)には日本美術刀剣保存協会の保存刀剣鑑定がついています。平造で小互の

目刃を焼きます。刃の長さは8寸程度ですから、居合いや抜刀の指し添えにすることも

可能かと思います。小振りの鍔を付けた拵の小柄櫃が空いていましたので、当店で

小振りの小柄と穂を入れておきました。

やや短めではありますが、大小としてお楽しみになれると思います。皆様のお手元に

どうぞ。

裏側の刃が湾れて見えますが、これは光の加減です。刃紋は直刃です。

魅力的な価格で拵え入りの大小一揃いを提供します。刀には鑑定がありませんが、

短刀には日本美術刀剣保存協会の保存刀剣鑑定がついています。

大(刀)はなかごを少し切ってあり、銘が久國の「國」の字の半分までが残っていま

す。久国と言えば粟田口久国が最も有名ですが、この久国は、地鉄がやや黒く見える

ことから、北陸越中国の室町時代の久国ではないかと思います。肌は柾が主体で、その

地鉄の上に直ぐ調子にも見える背の低い直ぐ刃を焼いています。肌の柾目がやや湾れる

こともあり、肌のその鍛えた調子が刃の上からも見え、よく絡んでいます。焼刃は

沸出来ですから、大和伝の強く出た刀だと思います。その点からもこの久国は宇多では

ないかと思いました。縁頭、鍔は現代物ですが、非常に立体的な細工がしてあります。

見栄えのする拵でしょう。

小(短刀)には日本美術刀剣保存協会の保存刀剣鑑定がついています。平造で小互の

目刃を焼きます。刃の長さは8寸程度ですから、居合いや抜刀の指し添えにすることも

可能かと思います。小振りの鍔を付けた拵の小柄櫃が空いていましたので、当店で

小振りの小柄と穂を入れておきました。

やや短めではありますが、大小としてお楽しみになれると思います。皆様のお手元に

どうぞ。

裏側の刃が湾れて見えますが、これは光の加減です。刃紋は直刃です。