「五字忠」として知られる肥前忠吉(初代)の高弟である忠清の刀をご紹介します。

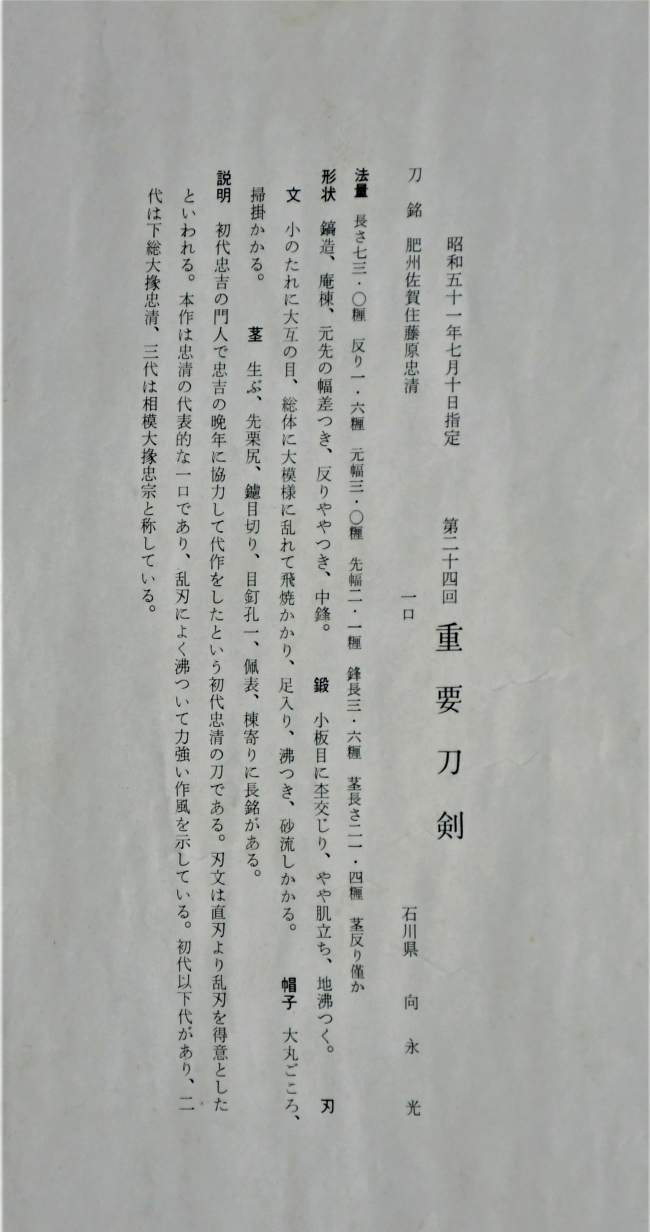

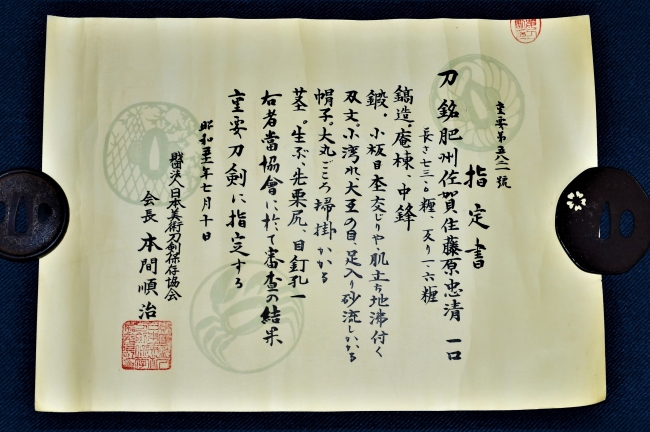

第24回(昭和51年)の重要刀剣に指定されています。

忠清は、江戸時代初期の肥前の名工、忠吉の弟子であり、長く忠吉の向こう鎚を務めた

刀工です。おそらく、代作も行っていたとも思います。師匠である忠吉は、その父も

刀工でもあったようですが、九州を三分する勢いを示した佐賀の戦国大名、龍造寺隆信の

家臣の一人として島原の戦いに出征、残念ながら命を落とします。その子であった忠吉は

専ら刀工を生業とするようになり、龍造寺氏の後を襲った鍋島氏によって抱え工となり、

京に出て、当時の名手、梅忠明寿に師事して鍛錬の業を磨きます。帰国してのち、多くの

一門、弟子を育てて、後の肥前刀隆盛の元を築きました。私たちが「肥前刀」と聞いて

想像する典型的な作風、すなわち、美しい京反り、小糠肌、直ぐ刃といったものは、この

初代忠吉によって生み出されました。この初代忠吉ですが、直ぐ刃だけではなく、互の目

乱れ刃の作品も世に出しています。肥前刀には、一部だけですが、こうした乱れた刃紋の

刀が見られますが、絶対数は少ないため、大変に珍重されています。

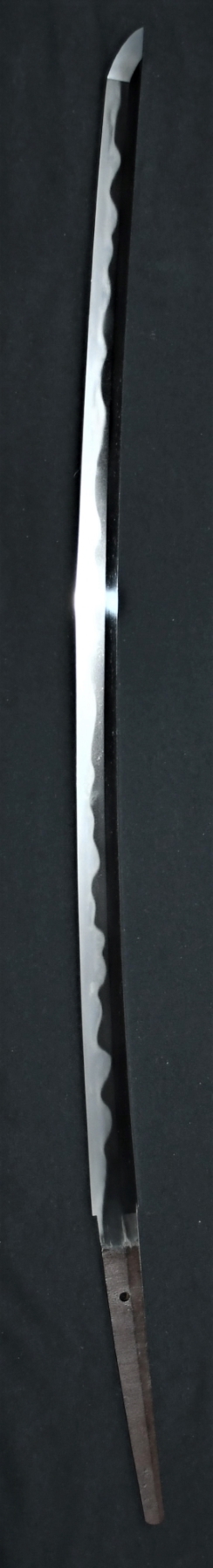

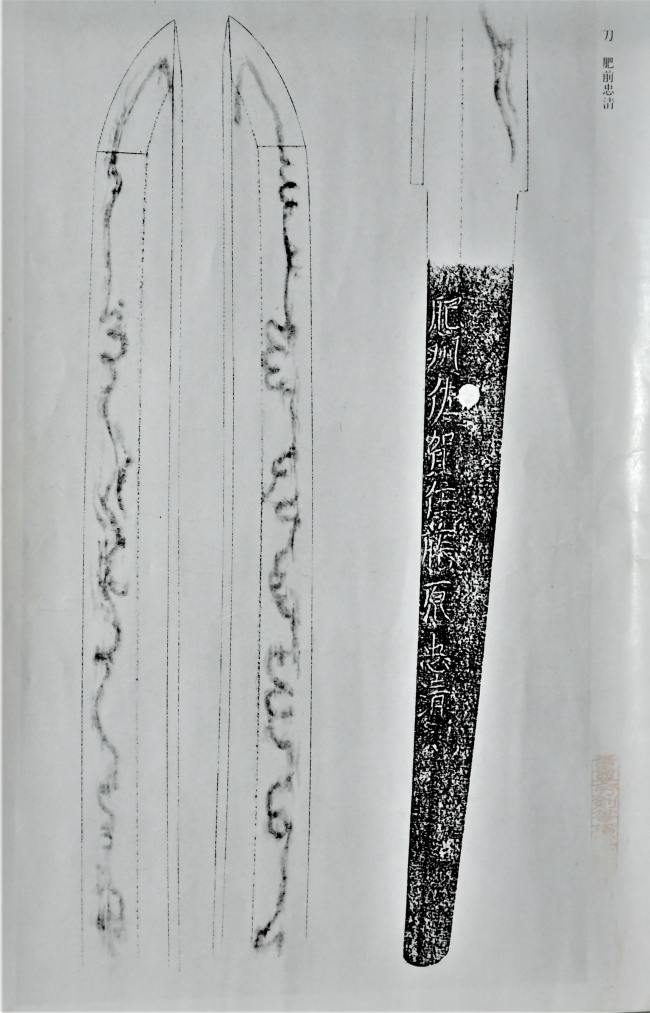

今回紹介する忠清の重要刀剣は、まさにそうした乱れ刃の一振りです。忠清自身は、

長く初代忠吉の向こう鎚を務めたようで、本人の作品はあまり世に残されていません。

なかごの銘を見るとお分かりの通り、「肥州」「藤原」「忠」といった字は、師匠の忠吉

と殆ど違いがありません。おそらく、師に代わって銘を切ることもあったのだと思い

ます。興味深いのは、師匠の名前とことなる「清」の字です。どうでしょう、この字だけ

少し下手に見えませんか?師匠と一緒に、または師匠の代わりに刀を作っていたため、

自分自身の銘にある「清」の字だけは慣れていないのではないか、と想像しています。

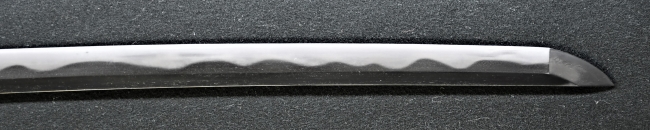

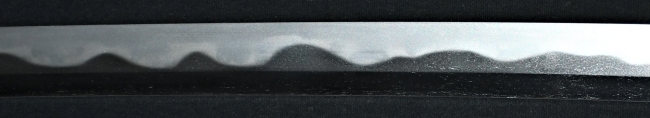

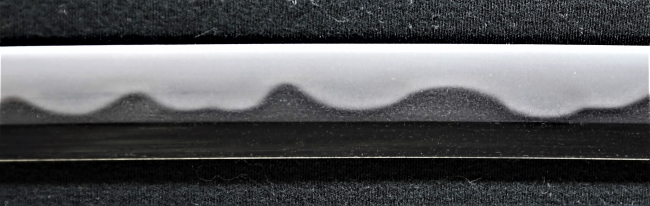

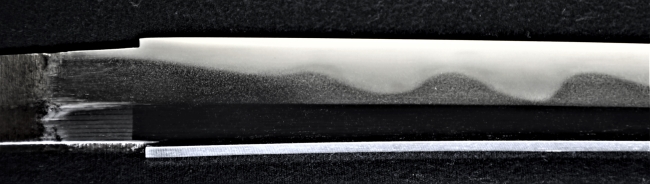

肌は、典型的な肥前刀最上作の肌をしています。刃はよく変化の見られる乱れた刃で

あり、忠清の作が豪壮である、と言われるのが分かるような出来をしています。刃区の

画像を見ると分かるように、殆ど研ぎ減りもありません。よほど大切に、現在に至るまで

扱われてきたのではないでしょうか。

肥前刀、乱れ刃の典型的な上出来の一振りです。どうぞ皆様のお手元にお納め下さい。