追加画像(平高田)

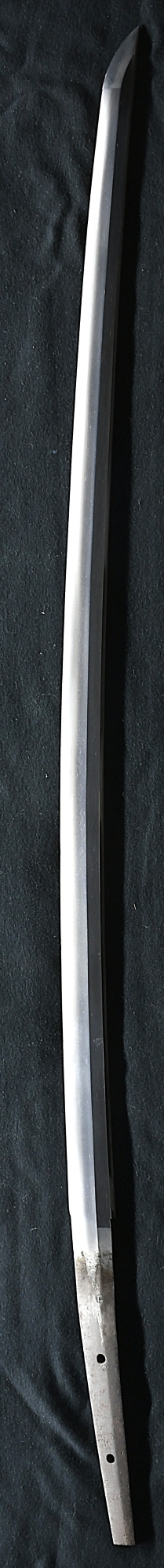

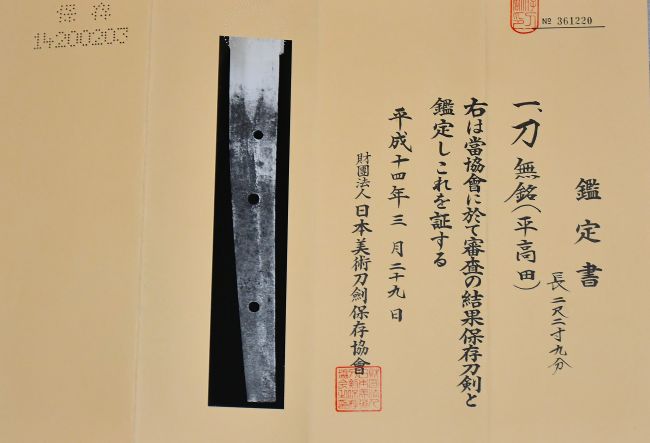

平高田と鑑定された無銘刀をご紹介します。鑑定は日本美術刀剣保存協会。刀身は

時代のある拵に納められています。

室町時代から江戸時代まで、九州の豊後には「高田派」と呼ばれる刀工集団がいまし

た。室町時代の豊後国は大友氏が守護大名、のちには戦国大名として支配しますが、

その大友氏の本拠、府中城下に高田というところがあり、そこで刀剣を鍛え続けた刀工

集団が「高田」といわれます。室町時代には高田の刀工の殆どは「平姓」を名乗り

ますが、江戸時代に入ると「藤原姓」を使うようになります。その変化をとらえて、

古刀期、室町時代の高田の無銘刀剣は「平高田」、江戸時代に入ってからの高田は

「藤原高田」と呼んでいます。今回ご紹介するのは室町時代の作品で、「平高田」の

鑑定が付けられています。

大磨上ですから、切り詰められて2尺3寸に近いこの刀は、元々は2尺9寸、あるいは

3尺ほどの刀であったと思われます。実戦用に作られた長大な刀だったはずです。それが

末古刀の頃でしょうか、長すぎるのでなかごを切り詰め、今の無銘にまで長さを縮めた

と考えられます。

鍛え肌は、古刀らしい板目肌に少し杢目が入り、映りが立っています。刃は広めの

直刃で、二重刃がかったところや、足や葉が浮くところなどが見えました。

平高田には直調子メインのものや、末備前のような丁字刃主体のものがありますが、

これは直刃の一振りです。無銘になるほど短く詰められても、400年以上の時を経て今に

残った刀と言えましょう。

拵ですが、棕櫚(シュロ)の繊維を塗り込めた古い鞘となっています。これは、

シュロ木の表面にある繊維を切り取り、それを茶色で透明な透き漆に混ぜて鞘に塗り、

丁寧に磨き上げたもので、手の込んだ変り塗り鞘です。古い物でなおかつ実際に使って

いたのでしょう、一部が割れていましたので、目立たない程度に修理しておきました。

気になる方は、新しく白鞘を作るとよいでしょう。

室町時代以来、現在まで残った一振りです。皆様のお手元にどうぞ。

元に戻る

平高田と鑑定された無銘刀をご紹介します。鑑定は日本美術刀剣保存協会。刀身は

時代のある拵に納められています。

室町時代から江戸時代まで、九州の豊後には「高田派」と呼ばれる刀工集団がいまし

た。室町時代の豊後国は大友氏が守護大名、のちには戦国大名として支配しますが、

その大友氏の本拠、府中城下に高田というところがあり、そこで刀剣を鍛え続けた刀工

集団が「高田」といわれます。室町時代には高田の刀工の殆どは「平姓」を名乗り

ますが、江戸時代に入ると「藤原姓」を使うようになります。その変化をとらえて、

古刀期、室町時代の高田の無銘刀剣は「平高田」、江戸時代に入ってからの高田は

「藤原高田」と呼んでいます。今回ご紹介するのは室町時代の作品で、「平高田」の

鑑定が付けられています。

大磨上ですから、切り詰められて2尺3寸に近いこの刀は、元々は2尺9寸、あるいは

3尺ほどの刀であったと思われます。実戦用に作られた長大な刀だったはずです。それが

末古刀の頃でしょうか、長すぎるのでなかごを切り詰め、今の無銘にまで長さを縮めた

と考えられます。

鍛え肌は、古刀らしい板目肌に少し杢目が入り、映りが立っています。刃は広めの

直刃で、二重刃がかったところや、足や葉が浮くところなどが見えました。

平高田には直調子メインのものや、末備前のような丁字刃主体のものがありますが、

これは直刃の一振りです。無銘になるほど短く詰められても、400年以上の時を経て今に

残った刀と言えましょう。

拵ですが、棕櫚(シュロ)の繊維を塗り込めた古い鞘となっています。これは、

シュロ木の表面にある繊維を切り取り、それを茶色で透明な透き漆に混ぜて鞘に塗り、

丁寧に磨き上げたもので、手の込んだ変り塗り鞘です。古い物でなおかつ実際に使って

いたのでしょう、一部が割れていましたので、目立たない程度に修理しておきました。

気になる方は、新しく白鞘を作るとよいでしょう。

室町時代以来、現在まで残った一振りです。皆様のお手元にどうぞ。

元に戻る